- محمد ريسـي (°)

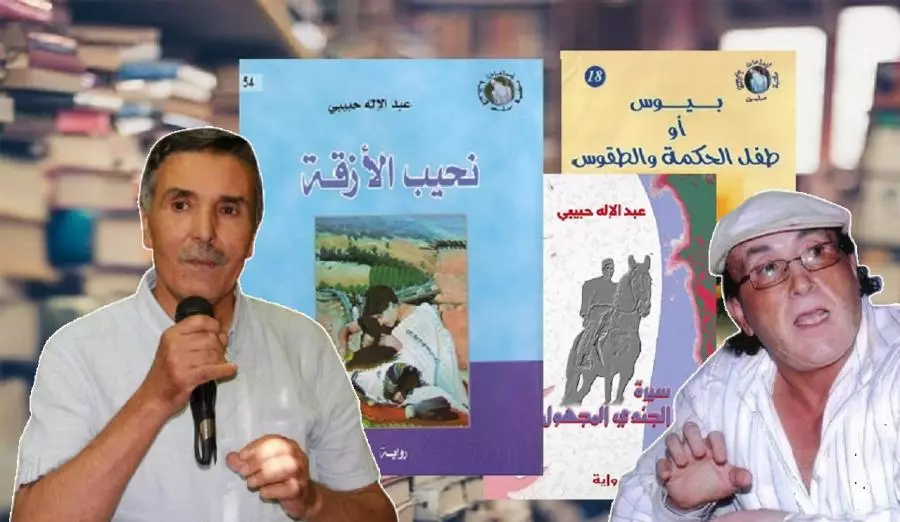

ننطلق في هذه القراءة من فرضية مستوحاة من تتبع أعمال عبد الإله حبيبي الإبداعية التي توالت منسابة في فترة زمنية متقاربة تمتد من سنة 2011 وتنتهي بسنة 2019، وهي كتابات متنوعة يتضافر داخلها الفكر والتأمل والرواية والشعر: “بيوس أو طفل الحكمة والطقوس (2011)، “نحيب الأزقة” (2016)، “سيرة الجندي المجهول” (2019)، “حوار العقل والروح”(2019)، “رفيق السفر في زمن الضجر”، les paroles de mon village (2016)، mémoire de l’éternel (2019)…

إذ تصح، من منظور هذه الفرضية، مقاربة هذه الأعمال من زاوية التكامل والشمولية بوصفها حاملة مشروعا فكريا وجماليا تسللت إليه أفكار فلسفية وتأملات انفلتت من قبضة المنطق العقلاني الصارم الذي قد يميز الكتابة الفلسفية وارتوت برُواء الخيال والتخييل الأدبي لتعكس سويداء القلب وصفاء الروح.

وغير خاف أن اهتمام الفلاسفة بالأدب يكاد يكون قديما قدمَ الفلسفة الغربية نفسها والعربية أيضا؛ إذ يكفي أن نستحضر تأثير قصائد هوميروس على أفلاطون والتي انعكست في حواراته، بل إنه كان معجبا بالأدب؛ حيث عرض أفكاره عبر وسيط الشخصيات في الحوار الذي لم يكن شكلا معروفا في الخطاب الفلسفي )1)، وقد اختزل الكاتب النرويجي جوستاين غاردر Jostein Gaarder قصة الفلسفة في قالب أدبي في كتابه “عالم صوفي” (2) .

ويمكن استجلاء هذا الانجذاب الفلسفي إلى الأدب في كثير من حوارات الفلاسفة المعاصرين التي تناولت الأدب بوصفة موضوعا تارة، وباعتباره عنصرا من الخطاب الفلسفي تارة أخرى إلى حد أن البعض بات يتحدث عن الأدب الفلسفي (3)؛ وهو أدب يحمل بعدا فلسفيا يثير تساؤلات مقلقة عن الوجود البشري بصيغة جمالية أدبية منفتحة. ألم تطلق صفة الشاعر الفيلسوف أو الفيلسوف الشاعر على أبي العلاء المعري؟ ألم يُعرَف أبو حيان التوحيدي بالناثر الفيلسوف؟…

وإذا كانت اللغة جامعا مشتركا بين الأدب والفلسفة كما قال مارتن هيدغيرMartin Heidegger، فإن اللغة المنطقية العقلانية لا تتيح الكشف عن ومضات الروح والأشواق التي توفر الاستعارات أو المجازات تدفقَها من خلال إيحاءاتها الدلالية، ولذلك لامس ميلان كونديرا Milan Kundera العلاقة بين الفلسفة والأدب من خلال إشارته إلى أن الرواية، على سبيل التمثيل، قادرة على سبر أغوار النفس البشرية والحفر في أبعادها .

فكيف تجلت هذه العلاقة الحوارية بين الفلسفة والأدب في أدب عبد الإله حبيبي عامة و في”نحيب الأزقة”بصفة خاصة؟ نستفتح الإجابة عن هذا السؤال من هذه المقاطع والمتواليات السردية الدالة المأخوذة من الإنتاج الأدبي للكاتب: يتحدث السارد في “بيوس أو طفل الحكمة و الطقوس” عن الجَدَّةِ بهذا الشكل: “جدة بيوس أُمٌ ثقافية تُتقن مهنتها وتدرك دورها بدون مواربة، لا تستكين لكي تمر فوقها مدرسة الزنجي فوق مجالها بدون أن تأذن لها أو تغيرَ اتجاهها بدل الاصطدام المميت بحُريةِ بيوس في الاختيار…” (4) .

وعن المدرسة التي تابع فيها “بيوس” دراسته الابتدائية ببلدة مريرت ومنهاجِها التربوي نقرأ: “يشعر بيوس، وهو يكتب بريشة خاصة بالعربية وأخرى بالفرنسية، أن قدَمَيهِ تُؤلمانه، وكأنهما توحيان له بتغيير الكتابة بمتعة السفر والسير في شرود مريح. جسمُه أَلِفَ المسارات الملتويةَ، والقفزَ على الحواجز؛ إذ قلما يجد في بلدته طريقا مستقيماً، بل حتى الطريق شقَّتْهُ سواعدُ أهله بعدما خطط لها المهندسُ الفرنسي، لم يكن طريقاً مستقيما، بل كان أشبهَ بمتاهةٍ من المنعرجات تلتصق بسفوح الجبال التي تتدلى منها أشجارُ البلوط والصنوبر والأَرز دون أن تقع…” (5).

وفي مقطع آخر نستمع إلى السارد يقول: “إنه الخوفُ من أن تكبُرَ طفولةُ الاستقلال وهي تشرئبُّ بعيونها لحجرات مدرسة تشتغل بالحرية وباحترام فلسفي للطفل كشخص متميز وكائن فريد له عوالمُهُ الخاصة، بل إنه الرعب من الثقافة التربوية التي تؤسس لها كتبُ الفلاسفة المولعين بالحرية وبالقيمة المطلقة للإنسان بالنسبة لكل الغايات الأخرى.” (6).

وفي تعليقه على طبيعة الحياة بالزقاق الذي قضى فيه بيوس طفولته، يوردُ السارد: “يظل المعيشُ اليومي في الزقاق معيشاً جماعياً، يقتسمُ أصولَه كل الجيران ويحافظون عليه كرأسمال مشترك” (7).

ومن “سيرة الجندي المجهول” يعقب الساردُ على حوار بين الشخصية الرئيسة (عبد الله) و(رحال): “لم يعلق على كلام رحال، كان يدركُ بفطرته الطبيعية، أن الخيالَ هو وسيلة الإنسان عندما يفقِدُ كلَّ أملٍ في العثور على مسببات الحياة، هو الفسحةُ التي منها تفرُّ القلوبُ من جحيم العيش الذي لا يطاق” (8). بل إن “جورج “صاحبَ حانة بستراسبورغ المطلع على الأدب والفلسفة يوجُّه حوارَهُ مع “ميشيل” بقوله: “الإنسان يا آنسة ميشيل ، كما أنتِ الآن، يبحث دوماً عن شيء ما، يسافر دون أن يخطط، قد تكون فكرةٌ بسيطة حَّرفَته ليحمل روحه و يرحل، بعيداً عن نفسه، وعن الناس، لا يستريح إلا عندما يعثر على وجهٍ يشبه تلك الفكرةَ التي استبدت به، أو مكانٍ يصلُحُ لأن يستنبت فيه بذورَ هذه الفكرة…” (9)…

نستلهم هذه النماذج لنلجَ “نحيب الأزقة” بحثا عما يمكن أن يدعم فرضية حضور الخلفية المعرفية الفلسفية في البناء السردي.

ففي مطلع “نحيب الأزقة” (10)، في الفصل المعنون ب”جراح الحبل السُّرِّي”، نعيش مع الطفل “بيوس” حدثا بارزا يتمثل في الانتقال صحبة الأم، و الأخت، والجدة، بعد مواجهة “عاصفة الطلاق”، من فضاء مريرت القرية الأطلسية الصغيرة عبر حافلة في اتجاه فضاء آخر غريب على “بيوس” لاستكمال دراسته الثانوية : “سيلعن بيوس الدهر وهو يتحرك على متن شاحنة عارية، جالسا فوق بعض الأثاث الذي حملته معها أمه علَّهَا تجد فيه أفضل لحاف لقضاء زمن آخر في رحاب مدينة ميزتها الوحيدة آنذاك أنها تتوفر على ثانوية تسمح للمحظوظين من جيل بيوس بمتابعة دراستهم الثانوية في ظروف استثنائية لا تسمح حتى بالصمود لمطلب الغذاء اليومي الذي يدخل في باب العجائب التي تكررت مع مكر الأيام ومحن تقلبات الأوقات”.

ها هو بيوس إذن يعيش “الخروج”، أو الرحلة بمفهومها الرمزي؛ فهو بتوصيف السارد تارة طفل الهجرة، وأخرى طفل الغربة، وطورا الطفل المعضلة الإنسانية الكارثية، وأحيانا طفل المغازي… إنها فعلاً رحلة أنطولوجية، ونفسية، واجتماعية، و ثقافية، وإنسانية … استوت النواة الشخصية واكتملت الهوية في فضاء حميمي (مريرت وتيغزى)، وعلى بيوس الآن بدء “رحلة جديدة على حافة أزقة أحياء مدينة خنيفرة، تلك الغجرية الممتنعة التي ستنتشله من سباته الربيعي الطويل لتعلمه فنونَ المقاومة، وكفكفةَ الدموع، والبكاءَ ليلا وخلسة مع رفاق جدد يتقنون كلام العبور نحو الروح الجريحة”.

وإذا كانت رواية “بيوس أوطفل الحكمة والطقوس” قدمت نفسها عارية من أي تصنيف أدبي، فإن “نحيب الأزقة” ذُيِّلت بميثاق قرائي يحرك لدى القارئ مدوناتِ “الرواية” وسجلاتِها المختلفةَ. حيث أحد عشر عنوانا تؤثث فضاء الرواية مشكلة “فصولا” أقرب ما تكون إلى أنوية دلالية لا ريب فيها تتحرك داخلها شخصيات كثيرة:

الأم ــ الأب ــ تيتريت شقيقة بيوس ــ يطو ــ مسعودة ـــ زهرة ــ عيشة باري ــــ الخالة عدْجيبة البارعة في نسج جلابيب الرجال ــــ عمي موحتي الشرطي المكلف بالأمن داخل سينما الأطلس ـــ مرنان الشاب الأسمر خفيف الظل ــــ أمالو ابن القباب صديق بيوس ـــ مالك ابن مديرة مدرسة البنات ــــ كويُّو زعيم العصابة ــــ المكي الشيوعي ــ الشيخ السلواني ــ موجان ـــ عبد السلام الشيخ المتقاعد ومقدم بعض الأحياء التي تَخَرَّج منها رجالاتُ أحداث 1973 ـــ بنيشو بائع الكاكاو ــ عبد الرحمان الذي كان يشتغل مع بيوس في ورشة المكي للحدادة ــ جمال صديق بيوس وأخته شادية ـــ صطاف الملقب يالريكس ـــــ عمر صديق بيوس ــ باحماد الخراز ــــ الفنان موحى أعريم ـــ عبد الرحمان الساعاتي ـــ مدام بلانجي المُدَرِّسة الفرنسية ــ إزم انعاري وزوجته حادة ــ لحسن الصحراوي ـــــ الشيباني (تسميه الرواية : الهوباني) الحارس العام بثانوية أبي القاسم الزياني ــ عثمان ــ حسي الحكواتي …

ناهيك بأسماء الأمكنة التي تحيل على مدينة خنيفرة: الحي الإداري ـــ حي تيعلالين ــــ حي حمرية ــ حي الروضة ــــ حي أمالو ـــ ثانوية أبي القاسم الزياني ـــ زنقة وهران ــــ زنقة سيدي وعياط ــــ نهر أم الربيع …فضاء المارشي ـــ سينما أطلس ــــ دار الشباب ــ حي القشلة ، وعلى مدينة مريرت ــ تيغزى ــــ أزرو ــ آيت سكوكو ــ الحمام … وهي أمكنة وفضاءات لا تخفى عن القراء المحتملين الذين عاشوا / عايشوا بعض الأحداث ، فهل يعني هذا أن “نحيب الأزقة” انحازت إلى الأنواع الأدبية التي وظفت الذاكرة في سرد الأحداث على قلتها فيها. كاليوميات والمذكرات، والسير الذاتية سعيا إلى توثيق الواقع عبر الإيهام بصدق التجربة الذاتية داخل العمل الروائي؟.

والظاهر، في سياق الإجابة عن هذا السؤال المنهجي، أن الرواية اختارت المزاوجة بين الواقعي والمتخيل وإن كانت الحدود الفاصلة بينهما مبهمةً وغيرَ دقيقة؛ فبقدر ما تنشَدُّ الرواية إلى معطيات بيوغرافية سيرية (تتمثل في أسماء الأمكنة الواقعية ، وفي أسماء الشخصيات الحقيقية التي عاشت بخنيفرة في فترة السبعينيات، فإنها محكومة بهاجس التأريخ لمسارات بيوس ابتداء من الطفولة الأولى التي تنتهي بطقوس العبور إلى عالم “الكبار”، ومرورا بانطلاق مرحلة جديدة ؛ مرحلة المراهقة المصاحبة للدراسة الثانوية، وانتهاء بالحصول على الباكالوريا، وبقدر ما يحرص الكاتب على تحطيم جدار الواقعية بإعادة ترتيب شظايا الذاكرة الملتهبة اعتمادا على لغة “تحليلية” في الغالب ، و”شعرية” جياشة تارات أخرى، فإنه محكوم بالمعطيات البيوغرافية لتقديم صورة عن السيرة الذاتية للطفل بيوس وأسرته ومحيطه وبيئاته التي تكَوَّنَ فيها…

ومعلوم أن”فيليب لوجون”Philippe Lejeune قد وضع في كتابه: الميثاق الأوتوبيوغرافي autobiographique le pacte تعريفا للسيرة الذاتية بوصفها محكيا استرجاعيا نثريا يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص من خلال التركيز على حياته وعلى تاريخ شخصيته، وهو التعريف الذي راجعه “سيرج دوبروفسكي” Serge Doubrovsky مثيرا الانتباه إلى أن الأمر يتعلق بإضفاء التخييل على الحياة الشخصية (التخييل الذاتي)؛ حيث رأى أن “الأنا التي تكتب ليست هي الأنا التي تقدم نفسها للوجود، ذلك أن كاتب التخييل الذاتي لا يدخر جهدا في البحث عن التناغم بين الذاتين تلافيا لأي اختلاف بينهما”.

فلا غرابةَ إذا اختارت رواية “نحيب الأزقة” تقديم حياة “بيوس” ممهورة بالواقع وبالتخييل الذاتي معا، لا تحتفي بالحدث، ولكن بدلالة الحدث. ولا قيمةَ واضحةً للشخصيات إلا في ما تزخر به من رمزية وأبعاد تفتح الرواية على نوافذ المعرفة الخلفية التي تزود بها السارد/ الكاتب من تاريخ ، وفلسفة، وتحليل نفسي واجتماعي … . ذلك أن الحدث في الرواية متقلص، أو مقتصد إلى درجة كبيرة، وأحيانا تتوقف الأحداث، على قلتها، لتُفسح المجالَ لتدخلات”السارد” العليم بخفايا الشخصيات، اقتصادٌ في الحدث تقابله تعليقاتُ السارد و”تحليلاته” للأحداث و كأن الأمر يتعلق بورشة للحفر والنبش في الذاكرة الموشومة “لفهم” حياة بيوس وإعادة تشكيلها وفق ما قرره “السارد/ الكاتب”. وبعبارة أخرى، يسعى الكاتب إلى الانتقال بشخصية بيوس من الواقع الأنطولوجي إلى “واقع” لغوي رمزي من خلال الربط بين التجارب المعيشة وبين الأمكنة التي اقترنت بها تلك التجارب فتستحيل الفضاءات رموزا دالة على الشعور والأحاسيس.

ذلك أن الرموز تقع خارج ذواتنا بيد أن ما ترمز إليه يقبع في الداخل فاللغة الرمزية تسعفنا في التعبير عن كوامن الداخل كما لو كانت تجربة خارجية ، فتصبح الأحداث المعيشةُ من جهة تأثيرها دالَّةً. ومن ثمة تغدو الشخصيات والأماكن “الواقعية” و”المتخيلة” معادلا موضوعيا لإثارة قضايا و”خطابات” تضيء جوانب من حياة الطفل والمراهق بيوس في تناغم تام مع التحولات التي مر بها وفي تساوق مع رغبة واضحة في التأريخ لملامح جيل بأكمله؛ يقول السارد: “سيرة بيوس مرآة مجلوة لجيل بكامله يكره كثيرا الحديث الصادق عن حبله السري لما انفطم بعرف الرياء ليفر متخفيا في أزياء الطهارة وهو يعلم أنه من طينة بيوس الذي سيصر على البقاء في جلده ولو كلفه ذلك كلُّه لعناتِ الكون.”).

ومما يؤكد حضور هذه الخلفية المعرفية الكامنة وراء السرد، وتتبع التهاب الذاكرة وانفجارها لمواجهة النسيان، إلحاحُ الكاتب على عدم الالتفات إلى الشخصيات في حد ذاتها وتتبع مسار تطورها بل يحوّلُها إلى قناع أو وسيط أو تَعِلَّةٍ لبيان فكرة، أو رصد موقف، أو استجلاء تأمل .فشخصيات “مرنان”، و”مسعودة”، و”زهرة” و “عيشة باري”، ستمكن بيوس من أن يعيش درسا مُركَّبا، درسَ الجنس الممنوع ليصعد (في مدارج اللذة من باب العتمة)؛ إذ بواسطة “مرنان” تنفتح عوالم العبور في ظلال العتمة والليل البهيم إلى عالم الجنس الممنوع بعدما فتحت “مسعودة” أشرعة المتعة العابرة؛ لتدريب أبناء الأحياء ومنهم بيوس، وافتضاض “بكارتهم” وكشف الضر عنهم؛ “إنها مُعلِّمتُهم الأولى التي يشتركون في الانتماء إلى أمومتها “الغريزية”، إنها سيدة الجنس الأولى، وفاضحة العري الأول…”.

ثم إن “مسعودة زوجة شبقية، أنثى أبدية، زلة غاوية، نكهة مستحبة، نبض يقهر الموت الداهمَ لبيوت هدَّهَا الزمن والعمر والخصاص” (11) . فبفضل هذه”المدرسة” بات بيوس وأقرانُه من مجايليه من أحياء خنيفرة قادرين على تخطي عُقَد الأمومة. و العبور من عذرية الطفولة الأولى المدثرة بعقد الأمومة، و”نصائح” الفقهاء إلى معالم الرجولة الأولى من خلال هذه التنشئة الجنسية التي يوفرها زقاق “سيدي وعياط”: “أنثى بيوس ستكون رفيقةَ الليل، خليلةَ الظلام، بنتَ الخوف، رديفةَ الرطوبة، سريعةَ الجماع، نصفَ عارية في فراش دون غطاء، لا تحب التقبيل لأنها لا تزني إلا بالمنطقة السفلى من جسدها”.

بيد أن حضور الأنثى في الرواية لا يتوقف على طقوس العبور الجنسي المذكورة، بل يتعداها إلى الأنثى بوصفها جسرا لإثارة بعض مظاهر الاستغلال الجنسي كما تدل على ذلك حالة الرجل المشهور بثرائه الناجم عن استغلال غابة الأرز وتبذير الأموال على الفتيات لافتضاض بكارتهن في انسجام تام مع اشتغال السلطة (انظر الفصل الثاني من الرواية). تلك السلطة التي ثارت ضدها “عبوش” مُعرِّضَة نفسَها للاعتقال التعسفي وقص شعر رأسها بعد رفضها الامتثال…(الفصل التاسع: انتفاضة عبوش الطريدة)، وهو فصل تحضر فيه تيمة المرأة المناضلة ممثلة في “عبوش” و”شادية”…

وتفترض طقوسُ العبور الإشارةَ، أيضا، إلى العلاقة المتوترة بين “بيوس” و بين أبيه الملقب بالحكيم ، إذ لا يستحضر “السارد” إلا مظاهر العنف بينهما: “… عنف لم تندمل بعد جراحه الباطنية حتى و لو حاول الزمن والنسيان ابتكار كل أساليب المسح والكنس للذكريات الأليمة..”. غير أن صرامة الأب هذه لا يوازيها إلا حنان الأم وغيرتها على “بيوس” ونشغالها بمستقبله وشقيقته.ذلك أن الأنثى من خلال الرواية وعبر تدخلات السارد تحظى بعناية مزدوجة وفائقة. وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب أعاد الاعتبار للأب رمزيا من خلال “سيرة الجندي المجهول” التي يتطابق فيها اسم البطل “عبد الله” باسم الأب.

زد على ذلك أن “نحيب الأزقة” تحتفي بالمكان وبالفضاءات المتنوعة والغنية احتفاءً منقطع النظير ؛ حيث وردت الإشارةُ إلى أمكنة متعددة ومختلفة أثثت ذاكرة بيوس وجيله من قبيل نهر أم الربيع الذي يقابل استمرار الحياة ولو أصاب القحط كل العالم كما قال السارد، فضلاً عن الحزب الذي يستحيلُ، بصرف النظر عن بعده الإيديولوجي، فضاء إنسانيا . وهكذا وفر “المكي” داخل فضاء الحزب مكتبة للمطالعة : “لن يتأخر بيوس لكي يحمل إلى مقر الحزب سريرا من بيته، سيقضي عليه لياليَهُ الشتوية الطويلة، لقد وجد أخيراً مقرا يختلي فيه.” (12). إلى جانب الحزب الذي وفر قاعة للمطالعة، فإن ثانوية أبي القاسم الزياني بحركة تلاميذها وقتذاك (السبعينيات)، ودار الشباب التي ارتبطت بالأنشطة المسرحية بما هي ثقافة تطهيرية (كما قال ارسطو) والتي ابرأت سقم تيتريت، إذ تضمنت الرواية ومضات همت المسرح من خلال استدعاء تجربة الأستاذ “عبد المجيد” (نص قبر الحضارة السمراء)، كانا فضاءين تربويَيْن انبسجت فيهما مظاهرُ التكوين الثقافي والمعرفي…

يبدو إذن أن “نحيب الأزقة” حملت على عاتقها التأريخ لمدينة خنيفرة وتتبع نبضها وإرثها الحضاري، والثقافي، والاقتصادي ، والسياسي ، والإنساني (13) استنادا إلى بيان العادات والتقاليد والطقوس ومنها طقوس الشعوذة، فضلا عن الالتفات إلى الموسيقى والأهازيج الشعبية وغيرها…

إن هذه الأبعاد الثقافية المتنوعة التي تزخر بها “نحيب الأزقة” تغري بمقاربات نقدية متعددة ومتكاملة لاستخراج قضايا أخرى من هذه الرواية التي هيمنت فيها رؤيةٌ سردية من خلف حددت الوضع الذي يتخذه السارد ونوعيةَ علاقته بالأحداث؛ إذ كان السارد ومن خلاله الكاتب مصدرا معرفيا لكل ما يحصل للشخصيات، ناهيك باستدعاء تأملات في قضايا إنسانية، ووجودية، وفكرية .

وقد صرح الكاتب في لقاء مفتوح معه (14) أن تجربته في كتابة “نحيب الأزقة” طبعتها “الحيرة بين الصراحة والوقاحة” فانساق إلى “تطويع الكتابة لتكون “خجولة أمام القارئ” واختار الوسطيةَ بدون مزايدات على القيم والأخلاق والبطولة.

من خلال ما سلف، يبدو أن عبد الإله حبيبي في “نحيب الأزقة” وفي غيرها من أعماله السردية، استحضر معرفته الفلسفية الواسعة ولاسيما ما هو اجتماعي وسيكولوجي منها في كتابته الأدبية السردية التي امتزجت بنكهة فلسلفية تحليلية من تجلياتها :

1 ــ تعدد الشخصيات التي نشأ بين ظهرانيها بيوس ونما وترعرع في محيطها وأثرت فيه وتعدد الشخصيات يعكس تعدد القضايا المزمع إثارتها في الرواية.

2ـــ عدم الالتفات إلى الشخصيات في حد ذاتها إلا بالقدر الذي يضيئ جوانب التنشئة لبيوس.

3 ـــ هيمنة الرؤية السردية من خلف؛ وهي رؤية تؤكد حضور الخلفية المعرفية للسارد/الكاتب، فهو عليم بخبايا الشخصيات وموجه لها وفق مرجعياته.

4 ـــ عدم احتفاء السارد بالحدث، ومن مظاهر ذلك، قلة الأحداث التي قد يخترقها التوقف لفسح المجال أمام تعليقات وتدخلات السارد(هناك في “نحيب الأزقة” غياب الحوار…)…

5 ــ لا قيمة لسيرة بيوس الذاتية إلا في علاقتها بسيرة مدينة وجيل بكامله، جيل عاش في الهامش، ذلك أن السرد الذي “يحتفي بالهامش يُراهن على الاشتغال على رؤية متصلة بالراهن المعيش، و بالسياقات السياسية والثقافية التي أنتجت هذه الكتابة…” (15).

وقد يكون ذلك كله محددا لفهم الحفريات، و التأملات، والصيحات التي اعتمدها الكاتب في “نحيب الأزقة” وغيرها من إبداعاته السردية والشذريةّ. إذ حَوَّلَ المعطيات البيواغرافية لبيوس وما يزور في فلكها إلى موضوع للتأمل في وقائعها المتناثرة وتقديمها في سرد ينظمها في شكل منسجم ومتماسك، باستثمار مرجعيات وخلفيات معرفية وفلسفية واجتماعية ونفسية وثقافية ـ تُضفي معاني ودلالات على ما جادت به الذاكرة وإدماجها في سياق يدل على “… مجرى حياة يعاد بناؤه تقوم فيه الذاكرة بدور، ويقوم فيه العقل المحلل والمؤول بدور آخر.” (16)). والحاصل أن “نحيب الأزقة” ورشة فكرية تأملية لاذ فيها الكاتب بخلفيته المعرفية في خلق أفق جديد لسيرة بيوس الذاتية التي تمثل سيرة جيل بكامله.

(°) فاعل تربوي، ناقد

الهـــــــــــوامش

1 ــ Guy bouchard ,literatture et philosophie ,1 Laval,1976,p :2

2ــ Jostein Gaarder, le monde de sophie,Seuil,2002

3 ـــ محمد يوب، أدب …فلسفة أي علاقة؟، القدس العربي، 8 أبريل 2015.

4 ــ عبد الاله حبيبي، بيوس أو طفل الحكمة والطقوس، مكتبة سلوى الثقافية، تطوان، الطبعة 1، 2011، ص: 60.

5 ــ نفسه، ص: 67..

6 ــ نفسه، ص:92.

7 ــ نفسه، ص.ص:162 ــ163.

8 ــ عبد الإله حبيبي، سيرة الجندي المجهول، مكتبة سلمى الثقافية، تطوان، الطبعة الأولى، 2019، ص: 22.

9 ـــ نفس المرجع السابق، ً:113.

10 ـــ عبد الإله حبيبي، نحيب الأزقة، مكتبة سلمى الثقافية، تطوان، الطبعة الأولى، 2016.

11ــ نحيب الأزقة، مرجع مذكور، ص: 45.

12 ـــ نحيب الأزقة، مرجع سابق، ص: 98.

13 ــ تجدر الإشارة إلى أن حضور مدينة خنيفرة ورد كثيرا بشكل صريح أو ضمني من خلال الإحالات المجازية في بعض الأعمال الإبداعية لشعراء وشواعر من المدينة، نذكر منها أشعار مالكة حبرشيد، وخديجة بوعلي، وفتح الله بوعزة، ومولاي المصطفى شراف، وكريم أيوب، وقاسم لوباي، وأحمد أوعتيق … كما أن “مذكرات أعمى” لحميد ركاطة وظفت هذا الفضاء المديني…

14 ـــ لقاء نظمته جمعية الأنصار معه سنة 2014.

15 ــ هويدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب: قراءة سوسيوثقافية، رؤية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى، 2015، ص:27.

16 ــ محمد عابد الجابري، حفريات في الذاكرة من بعيد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1997، ص:7.

تعليقات

0