-

حميد ركاطة (°)

تقديم

لا غرو أن مفهوم العتبات النصية هو مفهوم مفتوح، ومتعدد، ومتشعب، لكونه يمثل أنساقا رئيسية في فضاء العتبات، والتي يمكن مقاربتها حسب ما تقتضيه الضرورات النصية، في الخطاب، واتخذ له في الخطابين العربي، والغربي توصيفات متعددة تبعا لمنظور كل منظر، أو مترجم.” الاستفتاح، التقديم، التصدير،… العتبات، هوامش النص، العنوان، النص الموازي، المناصات، هوامش النص، المحيط الخارجي، المتعاليات النصية…

وحسب بعض الباحثين فإن هذا المفهوم تتجذر أصوله عميقا في الأدب العربي القديم، من خلال اهتمام العرب بالعتبات النصية، فيما اصطلح عليه ” بالمقدمة والخاتمة” لما لهما من خصوصية وارتباطهما بأصول دينية” وكذلك في الشعر، والحكاية…

وسيحضر هذا الوعي من خلال شذرات عثر عليها في بعض المصنفات التي تحدد قواعد الكتابة، وضوابط تفصيل خطابها عند “ابن قتيبة، والبطليوسي، والصولي، والأصفهاني،…”، كما أولوا عناية بالغة لتصدير مصنفاتهم، والتي حددوها في مجموعة من العناصر” والاستفتاح، أو التقديم باعتبارها جملة من المكونات الأساس التي تنتج خطابا حول النص يتقدمه ليصفه إلى القارئ، ويعرف بموضوعه وبأهميته العلمية والمنهجية، ويرشده إلى الطريقة المناسبة لقراءته والاستفادة منه”..

أما في الأدب الغربي، فإننا نجد مقاربات نقدية عديدة وظفت مصطلح العتبات النصية، وأشار أغلبها إلى ” جيرار جينيت” الذي ” يعتبر مؤلفه” عتبات النص”، محطة رئيسية لكل عمل يسعى إلى فك شفرات خطاب العتبات. فقد ضم الكتاب بين دفتيه بحث كثير من أشكال هذه النصوص/ العتبات: بيانات النشر، العناوين، الإهداءات، التوقيعات، المقدمات، الملاحظات.. وغيرها. وتكمن أهميتها في كون قراءة المتن تصير مشروطة بقراءة هذه النصوص، فكما أننا لا نلج فناء الدار قبل المرور بعتباتها فكذلك لا يمكننا الدخول في عالم المتن قبل المرور بعتباته، لأنها تقوم –من بين ما تقوم به- بدور الوشاية والبوح. ومن شأن هذه الوظيفة أن تساعد في ضمان قراءة سليمة للكتاب. وفي غيابها تعتري قراءة المتن بعض التشويشات”

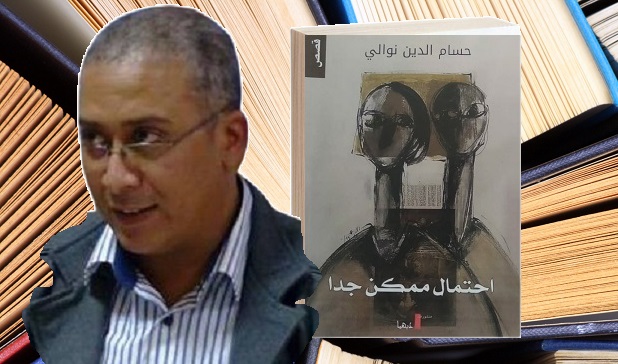

ونسعى من خلال دراستنا لمجموعة” احتمال ممكن جدا” للقاص والناقد حسام الدين نوالي (°°)، إلى الكشف عن عتباتها النصية، ومقاربتها دونما مبالغة، كي لا نسقط في شرك الاستسهال، والابتذال، من خلال مساءلة باقي مكوناتها اللفظية والأيقونية لاستخراج معانيها ودلالتها.

مجموعة “احتمال ممكن جدا” مكونات الخطاب الغلافي

الغلاف:

يعتبر الغلاف الخارجي لأي عمل إبداعي مكتوب، أول واجهة مفتوحة أمام القارئ، تهيئه لتلقي العمل الأدبي، فغلاف الكتاب إذا هو واجهة إشهارية وتقنية، وبالتالي فعملية تصميم الغلاف لابد أن تخضع لنوع من الدقة والعلمية، تراعى فيها جملة من الشروط والمواصفات تتعلق أساسا بالمتلقي وبالمحيط الذي يصدر فيه هذا العمل الأدبي، وهذا ما يتم فعلا على مستوى دور النشر والمطابع، حيث تستند هذه العملة إلى أخصائيين في تقنية الإخراج المطبعي.

الواجهة الأولى للغلاف

تتضمن الواجهة الأولى للغلاف، عنوان المجموعة” احتمال ممكن جدا”، ويعلوها اسم الكاتب” حسام الدين نوالي”، إلى جانبه الميثاق التعاقدي” قصص”.

عتبة المجموعة

عتبة المجموعة” احتمال ممكن جدا” وهو نفس عتبة نص آخر من نصوص المجموعة، كما يتناص مع عنوان نص آخر من نصوص المجموعة ” احتلام ممكن جدا” .

يعتبر العنوان مجموعة من الدلائل اللسانية التي تأتي عادة في بداية النص من أجل تعيينه، مشيرة إلى محتواه العام وقادرة على إثارة الجمهور المستهدف.” دلالة هذا العنوان موغلة في الشك، واللايقين، تجعل القارئ متوجسا منذ اللحظة الأولى، وبالتالي تدفع به نحو أقصى حد ممكن للاكتشاف وتقصي إمكانيات الاحتمالات المتوقعة، أو الخفية التي دسها الكاتب بين سطور قصصه. هذه اللغة الغارقة في اللايقين لا مجال معها للانفلات من إمكانيات سطوة سرد ممكن، أو محتمل، يزج بالقارئ أحيانا نحو أصقاع جديدة، بأسلوب موغل في السخرية بوخزه، وداخل متاهات سردية تمتح من حقائق التخييل الذاتي أبهى صورها ونماذجها التخيلية.

من هنا وجب النظر إلى هذه العناوين في علاقتها بباقي النصوص المحاذية الأخرى من منظور الصنعة (القصصية) التي يندمج فيها الجزء في الكل( النص)، وفق منظور دينامي شامل. لا وفق منظور تجزيئي يعزل جملة العنوان عن نسيجها النصي العام، فلا وجود لعتبة مستقلة بذاتها، تشكل جزيرة معزولة عن الكل النصي” في حين أن ” العنوان” بما هو ” مفتاح تأويلي” يعمل على إنتاج مجموعة من الدلالات المتصلة بصيغة التركيبة والأيقونية. ذلك أن ترتيب مكوناته يختلف عن التنظيم البنائي للنص”، كما “يسعى إلى تكثيف أفق انتظار القارئ وتغذيته، وايجاد ملامح فهم ما للنص. وإذا كان هذا الخطاب مسألة ضرورية في مرحلة التأسيس، فهو اليوم وثيقة ليس على الجنس فحسب، وإنما على الوعي النقدي وحمولاته المعرفية عند (القاص)، باعتباره مرآة كاشفة للتحولات في فهم (النص) ..كتابة وتنظيرا”.

لذلك فالكاتب غالبا من يضع العنوان كآخر لبنة لنصه، وكتتويج لعمل مضنٍ يحاول من خلاله الكشف للمتلقي عن بعض المفاتيح، أو عن تقاطعاتها المحتملة، “أو الممكنة جدا” كمدخل مليء بالشغف، والتشويق، تطلعا نحو عوالمه الساحرة. ويشير بعض الباحثين أنه على” واضع العنوان، من هذا المنطلق، … أن ينأى بنفسه عن العناوين الغامضة والملتبسة، وأن يتجنب وضع عناوين تنفر القارئ، وتعسر عليه عملية المرور من خارج الكتاب إلى داخله، مقابل انتخاب عناوين مثيرة ومحفزة على القراءة، وجاذبة لفضول المتلقي ذي المواصفات المحددة”.

لقد وضعت عتبة المجموعة بلون أبيض في أسفل الصفحة الأولى بخط عريض، تحت اسم المؤلف. الذي كتب بدوره بخط سميك، وبلون أسود يحتل مساحة كبيرة في أعلى الصفحة. غير أنه حسب بعض الدارسين” لا يمكن … أن تكون دراسة العنوان ذريعة لإهمال التحليل الكامل للنص، كما لا نتصور أن تكون دراسة البطل في الرواية ذريعة لإهمال علاقته مع جميع الشخصيات الأخرى.

وكثيرا ما حاول البعض أن يحصر دراسته في المكان أو الزمان، فلم يظفر إلا ببنى شكلية لا معنى لها، لذلك فالتركيز على مظهر نصي واحد لا يعدو أن يكون تركيزا، بمعنى أن أطراف النص الأخرى، ووظائفه وآلياته ينبغي أن تكون مشمولة بالتحليل من أجل بلورة البحث في المظهر المعني بالتركيز”. في حين يرى البعض أن “العنوان….، ليس عنوانا سكونيا بقدر ما هو علامة متحركة تفرض النص كمعنى آت”. كما يعمل النص على المساهمة ” في خلق مرايا ومعان متعددة للعنوان، فصار بهذا ” فضاء تتقاطع فيه العديد من الأنماط القولية: إنه صوت بوليفوني.”

لقد أثار انتباهنا أثناء مقاربة عتبة هذه المجموعة، أنها مستوحاة من عنوان نص من النصوص الداخلية للمجموعة، وهو أمر تحدد وفق اختيارات الكاتب لأسباب ودواعٍ نفسية، وجمالية، وفنية. وربما لاختيارات اعتباطية وغير مشروطة. غير أن لبعض نقاد هذا الجنس القصصي رأيا آخر، ونستشهد برأي عبد المالك أشهبون في هذا الموضوع.

اسم المؤلف

ويدخل ” اسم المؤلف ” ضمن النص المحيط، باعتباره نصا أيقونيا واصفا، ومصاحبا، يتم إظهاره على غلاف المجموعة وقد اتخذ له مكانا أعلى الصفحة الأولى ، مع اختلاف في حجم الخط، الذي كان أقل سمكا وبلون أبيض. كدلالة على منتجه. وكتب باسم مستعار(حسام الدين نوالي).

الميثاق التعاقدي

برز الميثاق التعاقدي بشكل فضفاض” قصص” وهو ما يحيل على التعميم، دون التخصيص، وهو أمر يمكننا فهم دواعيه بالرجوع لاختيارات الكاتب، ومنظوره لمفهوم القصة عموما. في حين نلاحظ أن نصوص المجموعة التزمت بضوابط القصية القصيرة، والتزمت بآليات تشييدها. مما يجعلها تنتمي لجنس القصة القصيرة في نظرنا وقد احترمت مقوماته ومرتكزاته، وقواعد بنياته الدلالية والفنية والوظيفية.

و بهذا الخصوص يرى بعض الباحثين، أن قضية تجنيس النصوص وتصنيفها من أعقد المعضلات التي يمكن أن تواجه المشتغلين بنظرية الأدب، بالنظر إلى ما يكتنفها من غموض والتباس جعلا منها ” قضية خلافية”، رغم الاهتمام الكبير الذي حازته هذه القضية في الدراسات النقدية” ..”والعلاقة بين النص والجنس، علاقة جدلية تتجه فيها الحركة من الأثر إلى الجنس، ومن الجنس إلى الأثر، لأن تحديد الجنس رهين بالنص وتشكل النص متوقف على الجنس”.

الواجهة الثانية للغلاف

صورة المؤلف

كما اشتمل الوجه الثاني من الغلاف، على صورة الكاتب، فماذا تقدم الصور ة للنص؟ وماهي خاصياتها؟ وما هي أهم سماتها؟ وكيف تدل على الهوية؟ و بالتالي ما هي أبعادها ودلالتها؟.

يدخل توظيف الصورة الشخصية على صفحة الغلاف كنوع من المساهمة في تكريس ثقافة بصرية التي تساعد على فهم الفعل البصري. كما تنقل الصور من عالم خاص بالكاتب، نحو عالم عام مادامت تحتل مركز الصدارة في الخطاب الاقناعي. ” الخاصية الأساسية للفوتوغرافيا تكمن، حسب بارث، في نوعية الوعي الذي تحركه أو تصنعه: إن المشاهد للصورة الفوتوغرافية يعي في نفس الوقت الكينونة الآنية للشيء الممثل كما يعي كينونته الماضية أيضا،

إن الصورة تختلق صنفا جديدا من الزمان، الزمكان اللامنطقي بين” هنا” و” في الماضي”، إنها تؤسس لما يسميه بارث ( لا واقعية الواقع الفوتوغرافي) أي إن “عودة الحرفي والتقريري” يطبع” المدلولات الإيجابية للتاريخ والثقافة، إلى جانب ما تتميز به الصورة من سمات، تمارس من خلالها” إغواء وسحرا على مستهلكها ومتلقيها بفضل استحواذها على حقله البصري، فهي لا تترك شيئا خارجه إلا وضمته داخل إطارها بغض النظر عن مضمونها وعن الرسالة التي تمررها. وهذا ما يفسر إلى حد كبير وضعيتها في الثقافة المعاصرة.”

وللصورة مميزات، ودلالات أخرى في تفسيرها للهوية، من كون هذه الأخيرة، ” ليست رموزا أو صورا فحسب، إنها أيضا صوت ونبرة، وحضورا في الفضاء وفي الزمان، وهي أيضا لباس وأكل ونوم. ذلك أنه على الرغم من أن الهوية تحيل على الفرد باعتباره هو ذاته من خلال صفات يجاهد أن تكون له هو وحده لا يشاركه فيها أحد، فإن هذا الفرد ذاته محكوم بالحس الاجتماعي، فهو يخشى من الإنزياح عما يشكل فضاء ثقافته وتاريخه ودينه”.

فالصورة لا تكتفي في بناء عالمها بالمعطيات ذات البعد الأيقوني. بل توظف معطيات أخرى ترتبط بالعناصر التشكيلية، فالصورة ألوان وأشكال تحين عبرها المعطيات الأيقونية. … (و)تختلف معانيها باختلاف السياق الذي ترد فيه، إن لم نقل الثقافات التي تواضعت على إعطائها دلالات خاصة، والحضارات التي يتفاعل معها المجتمع سواء كانت متزامنة معه أم لا. وهذا ما نستطيع تبينه من خلال اختلاف اشتغال الألوان حتى داخل المجتمع الواحد ( الأبيض لون الفرح والحزن في المغرب مثلا).بناء على ذلك، لا يمكن التعامل مع المعطيات التشكيلية اعتبارا لوجودها المادي وإنما انطلاقا من الأبعاد والدلالات التي اكتسبتها في إطار ثقافة معينة.

المقتبسة(مقتطف على ظهر الغلاف)

وهي كلمة عادة ما يرتبط وضعها بتقديم الرواية وتقريب عالمها الحكائي من القارئ المحتمل.. (وتمتلك) قصدية خاصة توظيفا واشتغالا، لأن طبيعة سياقها التداولي يجعل منها نصا/ نواة يبرز خاصية التكثيف في عرض الإخبار الحكائي، لاعتماده على طرائق خاصة في اشتغال وتأطير خطاب الرواية بحصر معنى الخطاب الذي يحيل على جوهر التشكل أكتر اتساعا من مفهوم النص”.

تضمنت المقتبسة على ظهر الغلاف الأخير للمجموعة القصصية، نصا لم يتم إدراجه داخل المجموعة، ويتحدث السارد فيه بسخرية عالية جدا، عن “ناقد أدبي في الحمام” ” لابد أن يستعين بمنهج واحد في سكب الماء، ودهن الصابون البلدي، وتمرير” الكيس” على جسده في خطوط متوازية صارمة، وبترتيب محكم لمناطق الحك والتشلال..”

اللوحة التشكيلية:

يدل اللون في اللغة على الهيئة التي يكون عليها الشيء، كما يحمل عموما دلالة التحوّل، ويرتبط اللون في الغلاف بدلالات خاصة في كل مساحة يحتلها، وذلك حسب نوعه وشدته وعلاقته بالألوان الأخرى التي تظهر معه، مكونة من تداخل مجموعة من الألوان، كالأسود، والأصفر، والبني، والترابي..) للوحة للفنان المغربي عبد الكريم الأزهر وتجسد كائنين ( ذكر وأنثى) متقاربين بحميمية، الواحد خلف الآخر، دلالة على الألفة والانسجام، غير أن نظراتهما، مشدودة إلى أفق بعيد. ولألوان صاخبة تثير العين بقوة مع حضور باهت للون الأبيض.

وتتناسق الألوان داخل فضاء اللوحة التشكيلية، بأرضيتها الترابية الباهتة، التي تدل على السكينة، والاحساس بالانتماء. وبالتالي الانسجام الروحي والعاطفي، لون يساعد على امتصاص الخوف المتسرب من ذوات الكائنين اللذين يحتل جسداهما جزء كبيرا من فضاء اللوحة..

“وقيمة اللون لا تكمن في ذاته باعتباره كائنا مستقلا قائما بنفسه، بمعزل عن الألوان الأخرى، بل في تفاعله الكيميائي والدلالي مع الألوان الأخرى. إنه بمثابة الكلمة التي تتعالق مع الكلمات الأخرى داخل نسيج متماسك ومترابط لإنتاج جمل ووحدات التشكيل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان دلالية صغرى، تكون بمثابة مرتكزات الخطابات والوحدات الكبرى”.

يقول الباحث (سيرج تورناي s.tournay): “إن معنى اللون إذا جاز القول يكمن في الهوية البشرية لكل حضارة”، ففي رأيه إذا كان الدم إنما هو كذلك أحمر من حيث مرجعه العالمي، فإن تجربة الدم تختلف بشكل لانهائي، إن الدم بما هو سائل جسماني حيوي ذو قيمة عالمية، ولكن رمزية تتنوع بفعل مرجعيته الثقافية.

أما دلالة ( الألوان) فقد تناولتها مختلف المعاجم العربية وغير العربية، ونذكر منهم معجم لسان العرب لابن منظور، وهو يعتبر من أهم المعاجم الرئيسية الأكثر غنى من حيث مفرداته اللونية، والذي لا غنى عنه لكل باحث:

فدلالة البياض( الذي كتبت به العتبة بخط بارز وعريض) وسط هذه الأرضية الترابية، فنحن نعلم بأن اللون الأبيض يحمل دلالة معينة وسط منظومتنا الثقافية والاجتماعية، وهي دلالة السلم والسلام والحرية، وقد ورد في لسان العرب لابن منظور، بأن اللون الأبيض لون محمود ويرمز إلى الصلاح والدين. يحمل اللون الأبيض، فدلالته تكمن في كونه يمثل ذاك الامتداد الصاعد، أو ذلك الشيء المرتقب وسط هذا الديكور الأحمر، أو يعتبر ذلك الأفق الأبيض الذي يعد به ذلك الغد الجديد، وهو أفق يعد بالكثير من السلم والأمن.

“تشير كاترين هومبر في معجمها إلى أن اللون الأبيض في أوروبا هو لون الزواج والحوريات ولكنه أيضا لون الأشباح. وكما يثير اللون الأبيض القمر يرتبط أيضا بالموت. وهي الدلالة ذاتها التي تكسبها إياه الثقافة الإسلامية. فالأبيض هو رمز للحداد ولكنه في ارتباطه ببعض العادات العربية يشتغل بدلالة مناقضة. فشرب الحليب في الأعراس لا يعود إلى فوائده الصحية وإنما إلى لونه الأبيض الذي يرمز إلى الحياة والفرح. انظر معجم الرموز. (ص :81-82.)

اللون الأسود ويحضر بشكل طفيف جدا، ويرمز “للحزن والتشاؤم، وهو لون منبوذ ومكروه داخل محيطنا الثقافي والاجتماعي، لكن وسط هذا الغلاف فهو يحمل دلالة أخرى، إذ إن الكتابة بالأسود وسط خلفية بيضاء غرضه لفت انتباه القارئ والتأكيد على دلالة هذا البياض من خلال اللون الأسود.

اللون الأصفر، الذي يدل على الجنون حسب لسان العرب، وقد يدل على المرض ونهاية العمر، كما قد يرمز إلى الشمس والنور والإشراق، أما دلالته وسط هذا المحيط النص الخارجي، فقد تشير إلى أشعة الشمس التي تشرق في يوم قاتم.

إن “العلامات البصرية –رغم إحالتها على تشابه ظاهري – لا تقدم لنا تمثيلا محايدا لمعطى موضوعي مفصول عن التجربة الإنسانية، فالوقائع البصرية في تنوعها وغناها تشكل “لغة مسننة” أودعها الاستعمال الإنساني قيما للدلالة والتواصل والتمثيل. من هنا فإن التشابه المفترض في النسخة المحققة لا يرتبط بعلاقتها بالنموذج الذي تمثله، وإنما بالتسنين الثقافي الخاص بالتجربة الإنسانية “إنه مرتبط بالسبيل المؤدي إلى إنتاج دلالات تعد في نهاية المطاف تأكيدا للحضور الإنساني في الكون ممثلا في إيداع الإنسان جزء ا من نفسه داخل الوقائع”، يستقي هذا الطرح شرعيته من سيرورة المعنى عامة. فإذا كان المضمون اللساني معطى غير مباشر، فإن المعنى” لا يكون محايثا للشيء”.

العتبات الداخلية

المعطيات التعريفية الخاصة بنشر الكتاب:

تضمنت صفحة المعطيات التعريفية: عنوان الكتاب، واسم المؤلف:” حسام الدين نوالي، ورقم الإيداع القانوني، وتاريخ الاصدار، والترقيم الدولي، و اسم دار النشر: منشورات ديهيا، واسم صاحب لوحة الغلاف: عبد الكريم الأزهر.

الإهداء:

الاهداء بقدر ما هو تقليد فني وثقافي، هو نص إبلاغي يحتوي على العيدي من الإشارات، والدلالات الانسانية والوجدانية. فالإهداء له جذور تاريخية موغلة في القدم، ويتخذ صيغا متعددة، حسب طبيعة المهدى إليه ومكانته الاجتماعية، وقد اتخذ في هذه المجموعة طابعا حميميا، وخصصه الكاتب لابنته إحسان

“إلى ابنتي إحسان” إليها ..

مذ كانت بسمة في شراييني ..وتمددت فصارت شلال الفرح .

إلى ابنتي إحسان”

الخطاب المقدماتي

إلى أي مدى استطاع هذا الخطاب أن يبلور تصورا “نظريا” جديدا لمفهوم التقديم؟

ما هي مرتكزات هذا الخطاب؟ هل يمكننا أن نعتبر هذا الخطاب السردي مقدمة نظرية عن هذا الجنس؟ هل عمل الكاتب على أن يشرح الهدف الذي اقترحه والسبب الذي قاده إلى الكتابة؟(حسب ما طرحه هنري متران مثلا )

الخطاب المقدماتي في المجموعة، عبارة عن نص لغوي مرتبط، يتضمن ما هو أدبي، وما هو سيري، داخل إطار سردي وهو ما شكل “تعاقدا سرديا” في نظرنا يقدمه الكاتب للمتلقي، ولنفسه كذلك ( باعتبار المقدمة نصا سرديا تام المعالم) وهو خطاب مقدماتي مشترك بهذا المعنى، اعتمد فيه كاتب النص على ضمير المتكلم المفرد(أنا) تأكيدا على أنه كاتب لها.

وتمثل المقدمة عند جيرار جنيت” المدخل والتوطئة والديباجة والحاشية والملخص والتمهيد والتقديم والاستقصاء والاستهلال والفاتحة والخطاب التمهيدي والقول الأمامي”، وقد “انكب الدرس النقدي الغربي على موضوع الخطاب التقديمي، باعتباره أحد أشكال الخطاب الافتتاحي الأكثر تداولا في العديد من أنماط الكتابة(السردية والتاريخية والفلسفية..)، ولكونه، كذلك، بات حقلا جديدا للبحث والتحليل في الدراسات النقدية المعاصرة.

لم يكن تقديما لنصوص المجموعة بقدر ما هو استهلال يمثل نصا مستقلا، اعتمد على المراوغة و السخرية، وكشف عن جانب صغير من طبيعة الكتابة لديه، فالتقديم من إبداع الكاتب، وهو تقديم سردي بامتياز، وشكل مسارا جديدا في هذا المجال.

تحليل الخطاب المقدماتي:

عنون الكاتب خطابه المقدماتي ” ب” جمافو عليك أليام ! ” إن أول إشارة تواجهنا في استهلال هذه المقدمة هو الخبر الذي افتتح به السارد النص، وهو عندما أخبرنا قائلا: “حين ولدت كان عمري ثلاث عشرة سنة تقريبا،” فالخبر بقدر ما يضمن معطى عجائبيا، يكشف عن إحساس بالنضج، وبالنبوغ المبكر، لأن الولادة الحقيقة سنكتشفها من خلال التعرف على بعض المسارات الحياتية الخاصة ببطل النص، ومن خلال معطيات محيطه الفريد، عندما كان في سن الثالثة عشر، أما قبلها فحتما أن نصوص المجموعة قد تتضمن عنها أخبارا متفرقة. وهي ترسم لنا ملامحه بكل عفوية وبكل براءة.

شكل التقديم استراتيجية بالنسبة للكاتب، اعتمد في كتابتها على تقنية النفي، ونفي النفي في “الخطاب”، وكان الهدف منه إلى جانب المراوغة، البحث عن اقناع المتلقي، يقول السارد: و” لم يكن البيت الذي أكبر فيه بيانو كبير في ركن مرتفع قليلا، وبإضاءة خافتة .. وطبعا لم أسكن – عكس ذلك – داخل كوخ قصديري معفن، لكن طوال حياتي- أيها الكرام- كان الكوخ القصديري يسكن في رأسي…”.

” إن المكان الروائي بناء لغوي، يشيده خيال الروائي، والطابع اللفظي فيه يجعله يتضمن كل المشاعر والتصورات التي تستطيع اللغة التعبير عنها، ذلك أن” المكان في الرواية ليس هو المكان الطبيعي أو الموضوعي وإنما هو مكان يخلقه المؤلف في النص الروائي عن طريق الكلمات ويجعل منه شيئا خياليا”.

إن طرحا من هذا القبيل، يبرز علاقة السارد بمحيطة الأول، وهو طرح يضعنا بالقوة داخل تشييد تقابلي، (الغنى/ الفقر)، ويفتح الرؤية على أفق أرحب وغير متوقع “وكانت زبالة أطل عليها من سطح الدار تغريني كثيرا.” ” وإذا كان المكان يتخذ دلالته التاريخية والسياسية والاجتماعية من خلال الأفعال وتشابك العلاقات، فإنه يتخذ قيمته الكبرى من خلال علاقته بالشخصية”.

يقول ناصر الريماوي” حتى يتحول المكان في القصة القصيرة إلى مادة فنية رائعة يفترض بنا المواءمة باقتدار بين تلك الواقعية الحنونة، المؤثرة، وذلك المجاز الرحب المحايد، عند التوظيف؛ بحيث يفترض بالجانب التخيلي أن يكون ملهما وحاضرا، حتى في تحرّي الشفافية المفرطة في النقل لذلك المكان، نحو فضائه القصصي…. وهو ما يعزز الغاية في الوصول أو التوجه إلى أكبر شريحة ممكنة، بنجاح، وفقا لتباين ونوع وعي المتلقي أو ثقافته، المتلقي، ذلك الأهم، الذي ينتظر جديدا ما على صعيده النفسي والمزاجي، ويقف على الطرف الآخر من المعادلة الإبداعية..“.

كما يرصد السارد جانبا من طفولته الحافلة بالحبور، والحرية، والسعادة، والبساطة، وهو يشكل فضاءاتها بنوع من الحنين، وبشكل عجائبي ” بعد مدة كان الكوخ الذي يسكنني يتضاءل كثيرا وينسحب وصارت الزبالة تحتلني. فكانت لي حديقة ألعاب متجددة، وكانت لي مساحة تدريب غير ممل على التواصل وعلى العشق بالهدايا وبعبارات الإغواء”.

الزبالة” كانت مدرسة وازنت فيها بين الابداع والتجريب والتطبيق العملي”.

وسنلمس الاعتماد على التشييد المقارن، يقول السارد:” كلب أجرب نحيل كان هناك يركله الجميع ويرجمه الجميع بدون أي سبب حتى صارت رجله تعرج فصار يقفز بخفة ويناور ويخطو بدقة أكبر، وكان بالنسبة لي أفضل نموذج أفهم به منطق الزحاف والعلل في الشعر”.

فالإشارة للزحافات والعلل دليل على التغييرات التي تحدث على إيقاع حركة الكلب الأجرب وتعمل على تغيير طبيعتها، وهذا تصوير ساخر جدا، وفي نفس الوقت مقارنة عالمة و دقيقة تحيل على دراية ومعرفة ببحور الشعر العربي وعروضه، وتفعيلاته وإيقاعاته، وعلله، ومختلف التغيرات التي تلحق أوزانه. وثواني الأسباب سواء كان السبب ثقيلا، أو خفيفا.

فالتشييد ارتبط في جزء من هذا التقديم الذي يحتفي بجمالية الوصف والتعبير، عبر بناء متوازٍ جمع بين جسد القصيدة الشعرية وقافيتها، وبين جسد ابنة الجيران، وأجزاء من مفاتن جسدها، فالإشارة إلى القافية تعبير عن خلفية المرأة وأردافها، من خلال التقاط من الخلف. (دلالة على المؤخرة)، “القافية لم تكن غير بقعة صغيرة تشدها بنت الجيران بسروال الجينز، كي تكون آخر ما نراه وهي ترحل”.

لقد تميز هذا التقديم بعمقه الأدبي الفاره وهو يغوص بنا من حين لآخر في ثنايا قضايا الشعر العربي القديم، وبدايات تقعيده على يد الخليل بن أحمد الفراهدي، من خلال إشارة الكاتب إلى سوق السكاكين، وحركة خطوات البغال. “العروض أتذوقه في سوق السكاكين، وفي خطوات البغال على الإسفلت.

و”الخليل هو من الأوائل الذين أدركوا أن أصل اللغة محاكاة للطبيعة، بمعنى أن أول أمرها بالمماثلة لأصوات المسموعات، ثم تطورت حتى تباعد ما بين مدلولاتها الحسية الأولى ومدلولاتها المعنوية التي آلت إليها، كدوي الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيح الحمار ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي ونحو ذلك ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعـد.

“ فهذه النظرية تبسط أولا من خلال مجهر الزمانية في البحث عن نقطة التولد في أصل النشأة. وينزل الخليل قضية المحاكاة في سياق التماثل الحاصل بين الألفاظ والمعاني على أساس (المضهاة) بين أجراس الحروف وأصوات الأفعال التي تعبر الأجراس عنها، و هو مبدأ يطلق عليه اصطلاحا لفظ الاتفاق والتناسب، وحينئذ تغدو قضية التماثل مظهرا دلاليا في ارتباط الدوال بالمدلولات، ولعله الأول القائل بهذا الرأي بين علماء العربية، ولم يسبقه غيره إليه“.

كما تمت الإشارة إلى معاقرة الكتابة الشعرية ” كتبت قصائد، كانت رديئة جدا، لم يتعلق بها حتى المقربون جدا والمتعاطفون لأقصى حد ممكن، لأن شعري كله ببساطة لم يكن غير مزيج من الكلب الأجرب الهزيل، وضجيج السكاكين والبغال، لا ماء فيه ولا رؤى. ”

و هذا النقد الذاتي، جاء بعديا وحكم قيمة على إنتاج مرحلة الطفولة وبداية فترة المراهقة، ويصدرها السارد بعد مراكمته لرصيد معرفي ينم عن دراية وتمكن، ساهم في الكشف عن جوانب من حياة “الكاتب” ومساره وبداياته كذلك. وهو يضيف مقتطفات عن مراحل تعلمه الذاتي كذلك. ففي ما يتعلق بالقراءة، يقول السارد فالتعلم لم يكن موجها، باستطاعته أن يحصن السارد، ويساعده على رسم الخطوات الأولى في تكوينه الذاتي، ويبرز ذلك من خلال تنوع المقروء الذي لم يكن يتناسب مع سنه، ومستواه الدراسي.

” لا أحد كان يرسم لي طريق القراءة أبدا، لذا فقد قرأت في البداية ما كان يملكه أبي” الرحمة في الطب والحكمة” و” مناسك الحج” وجزء من “رياض الصالحين” ، ثم فيما بعد أدمنت ما كان يفرشه كتبي يزور قريتنا قبل أن ينقطع عنها تماما، فأغرمت بكتب السحر، وتعلقت بكتب الطوخي وقرأت “الكباريت في إخراج العفاريت”، و”سحر هاروت وماروت”، وفتشت بجد في كل مكان وفي كل كتاب عن اسم الله الأعظم، وعن الخاتم الذي يمكنني تحريكه من التحكم في الجن والريح.. وفي بنت الجيران”.

ولعل الاهتمام بقراءة كتب السحر، كان بسبب تعلقه بابنة الجيران، وهو يبحث عن وصفة سحرية للحب، في حين نلمس واقعيا، أن الكتب الدينية شكلت وسيلة للانعتاق من الورطة التي كانت تكبل روح الطفل التواقه للخلاص بسرعة لبلوغ مبتغاه، كالبحث عن اسم الله الأعظم، وعن خاتم سليمان. وهي إشارة واضحة إلى مدى سيطرة الفكر الغيبي على عقلية المراهق الصغير أثناء رحلته العجيبة، يقول السارد: “وقد كنت قرأت فيه وصفة الحب في زمن كان فيه جسد بنت الجيران قد بدأ يرسم تضاريسه، وكان جسدي قد بدأ يسيل لعابه ويتدفق..” غير أن تجربة التميمة على ابنة الجيران كان لها مفعولا عكسيا، يقول السارد ” وأذكر أنني في غفلة فاجأت بنت الجيران بركلة بالرجل المعقودة، التفتت معها إلي مذعورة لا تعي ما الذي حدث، ففاجأتني بصفعة على الوجه، لم أفهم معها أين تأخر بدوح، ولياغور ولياروش وعصابتهم جميعا. ”

وقد كانت عاقبة تصرفه الأرعن وهيمة جدا “حضر(أخوها المفتول العضلات) وشلظني في التراب في رمشة عنف وبعثرني أمام هاروت وماروت والطوخي”.

فالنص يرصد مسارا حافلا بالتحولات التي عاشها السارد(الكاتب) في طفولته، والصدفة التي قادته في النهاية للإدمان على الكتابة. بعد التعنيف الكبير الذي تعرض له تيقن في النهاية ” أن الساحر لا يفلح حيث أتى. وغيرت أمنيتي في الحال إلى” كاتب” يصدقه الناس، مثلما يصدقون الطوخي تماما.” وها أنا أدمن الحكايات”.

فصدقوني.. صدقوني.”

لقد رصد النص أهم الأسباب التي تحكمت في تحول مسار الشخصية المحورية، من مستهلك للمعرفة إلى فاعل فيها، ومنتج لها. كما تمت فيه الاشارة إلى مجموعة من المؤلفات التي لها مكانها الخاصة ضمن حقولها المعرفية من قبيل: الرحمة في الطب والحكمة، ومناسك الحج، رياض الصالحين، إلى جانب أسماء بعض الأعلام: شرطي، ابنة الجيران، الفراهيدي، أبي، الكتبي، العفاريت، الطوخي، هاروت وماروت، زليخة، يوسف، نوح، آدم، لياخيم، ليالغور، … جولييت، روميو، الأخ الأكبر، أمي والحيوانات: كلب أجرب نحيف، و البغال، وكذلك بعض الأمكنة: البيت، الكوخ القصديري، الزبالة، الحديقة، سوق السكاكين،

” إن وضع المستهل أو المستهل إليه قد يختلف ويتنوع باختلاف المقامات التواصلية التي يكشف عنها النص القصصي،.. سواء على مستوى الحرفية والوثوقية، التي تميز عملية جمع الاستهلال ضمن التركيبة العامة للنص القصصي، وعلى مستوى استعارة صوت من خارج النص ونقله إلى داخله، وهذا ما يؤكد أهمية الأسئلة التي يستتبعها توظيف الاستهلال وعمق القضايا المحددة لوظائفه النصية في ارتباط بالسياق العام لتحققات الحكاية وطرائق سردها”.

في مجموعة “احتمال ممكن جدا” نجد أن الخاصية المميزة للتقديم هي كونه نصا سرديا بامتياز ، ولعمري وأنا أقر بأن هذا الطرح الذي أعتبره جديدا في ساحتنا الأدبية، وهو طرح محمود، ومستحب كذلك، لأنه يساعد على فهم واستيعاب العديد من خاصيات الكاتبة عند الكاتب. فخطاب مقدماتي من هذا القبيل ينأى بنا كذلك عن طرح بعض الأسئلة ألإضافية، لنركز اهتمامنا أثناء تحليل النصوص، على تقنيات التشييد ومعمار النصوص ومضامينها ، وبنياتها ولغتها.. ومختلف مكوناتها الداخلية. ونلاحظ أن هذه المقدمة السردية حازت مساحة نصية متساوية مع نصوص أخرى من المجموعة، فلولا إثبات عتبة” مقدمة” لاعتبرناها دون شعور نصا من نصوص المجموعة. لأنها واضحة المعالم، وتتوفر فيها كل شروط كتابة النص القصصي.

هذا الاختيار لم يكن اعتباطيا بطبيعة الحال، بل برز أنه حدد قبليا كاستراتيجية لبلوغ هدف محدد واضح.

قراءة في عتبات نصوص المجموعة

في حين كشف السياق العام لنصوص المجموعة أنها نصوص مترابطة فيما بينها، حسب ما نقلته لنا من وقائع، حدثت في زمن ولى من طفولة السارد. ناهيك عن توظيف أسماء العديد من الشخوص ذات طابع محلي بامتياز بأسماء تنتمي لمحيط قروي” المعطي، حليمة، امحند، بيحة، أيت أداني،.. إلى جانب توظيف الأنسنة( الشخصنة) على لسان حيوانات لم تستحضر بقوة في كتابات مغربية سابقة ” البغلة، الكلب، الأرنب، الدجاجة، طائر الجاوج، الصراصير، الأسماك، الأخطبوط، القرش، السردين.. واستنطاقها عبر بناء حوار يراعي طبيعة الشخصية ومستواها الثقافي، وانتمائها الجغرافي. وهو حوار راعى فيه الكاتب تبادل الأدوار أثناء الخطاب ليفسح المجال لكل طرف أن يبرز صوته، سواء حاكيا، أو محكيا عنه. كما في نص” عظمة تمر”

الدجاجة الحمراء المخلوطة ببعض السواد تقول لصديقتها:

-

“قااااق..قاق.. قق”

وهذا يعني تقريبا بلغة العوام: ” مال هاد الزمر تاينقز علينا بحال القرد؟”

لقد دفع حرص النقاد على الكشف عن آليات المقدمة وخصائصها إلى تناولها بالبحث والدرس، شأنها في ذلك شأن باقي الخطابات التي يتعهدها الباحثون حاليا بالتحليل انطلاقا من إجراءات محددة، وافتراضات خاصة بهدف الوصول إلى ثوابت كلية لها كفايتها النظرية والعلمية، وقدرتها على الوصف والتفسير”.

” مع تطور الخطاب الروائي، اضحت العتبات، ظواهر نصية معقدة وملتبسة، لا تبوح بكل مدلولاتها، ولا تجلي ما هي حاملة له. فمدلولها كامن في منطق تكونها، وفي ما تشي به من معان ودلالات كامنة غير تلك الظاهرة”، فللعتبات” الدور التواصلي الهام الذي تلعبه في توجيه القراء، ورسم خطوطها الكبرى، لدرجة يمكن معها اعتبار كل قراءة للرواية بدونها بمثابة دراسة قيصرية اختزالية من شأنها إلحاق ضرر كبير بالنص، وتشويه أبعاده ومراميه”

تميزت العناوين الداخلية بالدقة والقصر، وتشكلت في الغالب من كلمة، ثم كلمتين وهو الملمح الغالب على عتبات النصوص الداخلية، ثم من ثلاث كلمات، أو أربع كلمات وهي حالات نادرة. اتخذ بعضها صيغة واضحة او ملتبسة او استعارية وفي الغالب اعتمد كقفلة للنص. ونلاحظ أن بعضها معرف، و الأخر مبني للمجهول، وبعضها الأخر مركب من جمل اسمية تامة المعنى. وهو ما يمنحنا الانطباع بكون الاشتغال على العتبات الداخلية شكل هاجسا حقيقيا بالنسبة للكاتب .

وشكل في نفس الوقت أرقا حقيقيا للمتلقي، كما في نص” عظمة تمر”، الذي لا تتقاطع فيه العتبة مع العنوان، لما لها من إيحاءات دلالية، في المخيال الشعبي. فالنص يغلب عليه الطابع العجائبي، وتلعب فيه أصوات الحيوانات، وترجمة دلالتها من طرف السارد دورا أساسيا لفهم معطيات النص، وتطور حبكته الساخرة. و كذلك في نص “البهلوان”، الذي سيأتي الحديث عنه عرضا، في حين تمحور الحديث داخل النص حول المعلمة ” الشهباء” التي كان الخال المعطي متيما بها كثيرا. والتي من أجل لقاءها ساق أمامه البطل الصغير الذي تجرع قسوة كبيرة أثناء الطريق إلى المدرسة.

على سبيل الختم

نشير في ختام هذه الورقة، أن القاص حسام الدين نوالي، بقدر ما بصم هذه النصوص بلمسته الساخرة، تمكن من منحها تأشيرة العبور الراقي، والواعي ككتابة قصصية قصيرة معاصرة، بمواصفات دقيقة. وذلك عبر نزوعه نحو الحفر في تربة المحلي، والمنسي، والشائك، راصدا بعين ثاقبة بعضا من خصائص هذا الواقع ومميزاته، فتمكن من الكشف عن جوانب من سحر الهامش، بسرد هادر، وقص سلس طرح من خلاله قضايا، على ألسنة شخصيات مهووسة بالبحث عن ترجمة أفكارها المستعصية، في تربة واقع تنبئ فيه كل المؤشرات على فشل ذريع..

نصوص تتجاوز المحتمل، نحو ممكنات كتابة رشيقة، تقطع على حين غرةٍ دهشة متلقيها الغافل، كشفرة حلاقة، وهي تنتزعه من قهقهته الصاخبة، لتلقي به في يم أسئلة وجيهة حول الذات، والواقع، والأشياء. أسئلة، تجبره على إعادة النظر من جديد لاستلهام السر الكامن في مفارقاتها الدالة، و وخزها العميق.

وبذلك مجموعة ” احتمال ممكن جدا” للقاص حسام الدين نوالي، قد شكلت إضافة نوعية للخزانة المغربية والعربية على السواء.

مراجع

حسام الدين نوالي “احتمال مكن جدا” قصص منشورات ديهيا بأبركان الطبعة الثانية سنة 2021

حسام الدين نوالي ” احتمال ممكن جدا مؤسسة الموجة الثقافية الفقيه بنصالح الطبعة الأولى سنة 2017

يوسف الإدريسي عتبات النص في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر الدار العربية للعلوم ناشرون ط1/ 2015

عبد الرزاق بلال مدخل النص دراسة فب مقدمات النقد العربي القديم إفريقيا الشرق 2000/ط1

حميد لحمداني عتبات النص الأدبي ( بحث نظري). مجلة علامات – ج46.م12، شوال 1423ه- ديسمبر 2002

عبد المالك أشهبون ” العنوان في الرواية العربية” دراسة منشورات محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع سوريا ط1/ 2011

أحمد فرشوخ تأويل النص الروائي السرد بين الثقافة والنسق منشورات TOP E DITION 2006/ ط1

شعيب حليفي هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل دارسات في الرواية العربية. منشورات دار النايا دمشق سوريا 2013 الطبعة الاولى

[1] يرى الناقد عبد المالك أشهبون ” أن انفراد عنوان قصة من قصص المجموعة بعنوان المجموعة، يعتبر من العيوب التي يجب على القاص تجاوزها، فمن غير المستساغ أن يكون العنوان عنوانا لقصة من القصص، مما يعني أن بقية القصص الأخرى لا قيمة لها ولا حاجة للمجموعة بها، وأن القارئ يستطيع الاكتفاء بقراءتها حتي يكون قد ألم بكل قصص المجموعة”( عبد المالك أشهبون تشكيل عتبات القصة القصيرة جدا ( عتبة “العنوان أنموذجا”) جماليات خطاب العتبات في ق ق ج كتاب جماعي)

مصطفى الغرافي مقال ( مسألة النوع الأدبي)الأوان مجلة ثقافية أكتوبر 2016

قدور عبد الله ثاني سيميائية الصورة دار الغرب للنشر والتوزيع ط1/ 2005

عبد العالي معزوز فلسفة الصورة دار أفريقيا الشرق ط1/ الدار البيضاء سنة2014

سعيد بنكراد سيميائية الصورة الإشهارية إفريقيا الشرق سنة 2006

عبد الفتاح الحجمري عتبات النص: البنية والدلالة منشورات الرابطة الدار البيضاء ط1/ 1996

محمد صولة شعرية العتبات النصية ومحافل القراءة جماليات خطاب العتابا ت في ق ق ج كتاب جماعي مرجع مذكور سابقا

عبد المالك أشهبون عتبات الكتابة في الرواية العربية دار الحوار سورية – ط1/ 2009

جميل حمداوي شعرية النص الموازي عتبات النص الأدبي منشورات المعارف ط1/2014

روابط مقالات

حمزة قريرة الفضاء النصي في الغلاف، أول العتبات النصية قراءة في غلاف دواوين شعرية نسوية جزائرية معاصرة

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk004NjUr_fzSwj21T_w5

فطيمة الزهرة بايزيد التشكيل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان “(دراسة سيميائية”

http://dspace.univ-msila.dz:8080e/123&isAllowed=y

محمد بن يوب قراءة الصورة البصرية لغلاف رواية غدا يوم جديد للكاتب عبد الحميد بن هدوفة) [1] http://www.benhedouga.com/content/%D9

مجلة نزوى أهمية المكاتن في النص الروائي https://www.nizwa.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A/?fbclid=IwAR00S8oywb25cjevyYHGEZY2jUi9dFOTVeDTn4bt8d8j_tfyjcdh_l_oGUQ

– المكان في الأعمال السردية https://www.al-watan.com/news-details/id/34189?fbclid=IwAR0xUdTgt11lhkqpzQx58URxORMFisUTf4ruEDzHBOr2ddcGXeuv6d5Ig5w

– جعفر يايوش الصوت بين بين المعيارية والموضوعيةعند الخليل الفراهدي

https://journals.openedition.org/insaniyat/7503?fbclid=IwAR3i_UwKYS5atR36Lx5jVrjtD53WWaxXb6FnNQvNaaTKGl0j_7vAEQEIic8

محمد بن يوب- جامعة ورقلة – الصورة البصرية http://www.benhedouga.com/content/%D9%8)

بديعة الطاهري الصورة وإنتاج المعنى قراءة في غلاف رواية الحرب في بر مصر ليوسف القعيد

https://www.aljabriabed.net/n84_08badiaa.htm

ــــــــــــــــــــــــــ

تعليقات

0